|

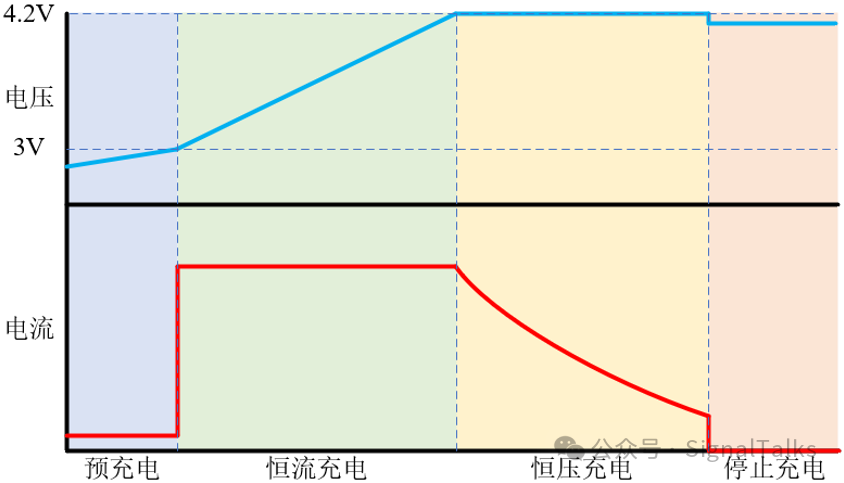

在锂电池充电过程中,恒压充电是继恒流充电之后的关键阶段。当电池电压达到预设上限值时,充电器会自动切换至恒压模式,保持电压恒定的同时让充电电流逐渐减小,直至充电完成。这一设计不仅是电池管理系统的重要组成部分,更是保障锂电池安全性和使用寿命的核心技术之一。

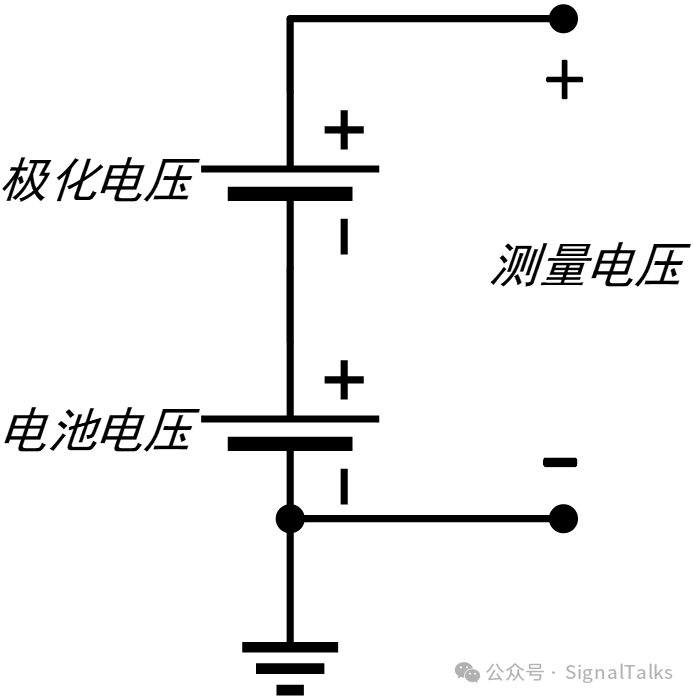

其中,极化电压是理解锂电池恒压充电阶段的关键概念。在电化学中,极化是指电极的实际电势偏离其平衡电势(理论开路电压)的现象,这个偏离值就是过电位或极化电压。简单理解,就是因为电流的流动,电池“看起来”的电压和它“真实”的电压不一样了,即

测量电压 = 电池电压 + 极化电压

在恒流充电末期,由于极化电压的存在,当测量电压达到锂电池满电电压4.2V时,实际电池电压并未达到4.2V,电池并没有充满。

因此,当测量电压达到4.2V时,充电器切换为保持这个电压恒定,由于仍然有电流注入,电池的实际电压会继续上升,但是测量电压需要保持不变,这就导致极化电压必须减小,而极化电压与电流强相关,所以充电电流必须下降。随着恒压阶段的进行,充电电流会衰减到非常小,极化变得微乎其微,测量电压近似等于电池电压,充电完成。

如果不采用恒压充电,则在恒流充电末期,为了使电池电压达到4.2V,就必须继续充电,理论上,如果明确了极化电压值,就可以确定电池充满时的测量电压值,当其达到该值时停止充电即可,但是,不同应用场景下充电电流不一致,极化电压很难统一,采用这种方法很容易产生过充。

总结来说,恒压充电阶段本质上就是一个通过控制外部电压,让充电电流自动衰减以减弱极化效应,从而将电池安全、精确地充至满电状态的过程。

|